La respiration, sur le plan scientifique, est le mécanisme par lequel les êtres vivants produisent l’énergie nécessaire à leur développement, grâce à l’oxygène qu’ils prélèvent dans leur environnement. Les réactions chimiques ayant lieu au niveau cellulaire aboutissent à la consommation de l’oxygène et à la production de gaz carbonique, secondairement rejeté hors de l’organisme.

Chez l’Homme comme chez les autres mammifères, c’est au niveau des poumons qu’ont lieu les échanges gazeux entre le corps et son environnement : l’oxygène de l’air passe dans le sang puis est distribué à l’ensemble des cellules du corps. Le gaz carbonique produit par l’activité cellulaire est conduit par le sang jusqu’aux poumons pour être rejeté dans l’atmosphère.

C'est au cours de la ventilation que les flux d'air empruntent les fosses nasales, la cavité buccale, l’oropharynx, le larynx, la trachée, et les bronches lors de l'inspiration puis lors de l'expiration, fournissant l'oxygène et expulsant le gaz carbonique. C'est également durant ce mécanisme physiologique que l'énergie aérodynamique liée aux courants d'air va être à l'origine de la vibration des cordes vocales et donc de la voix.

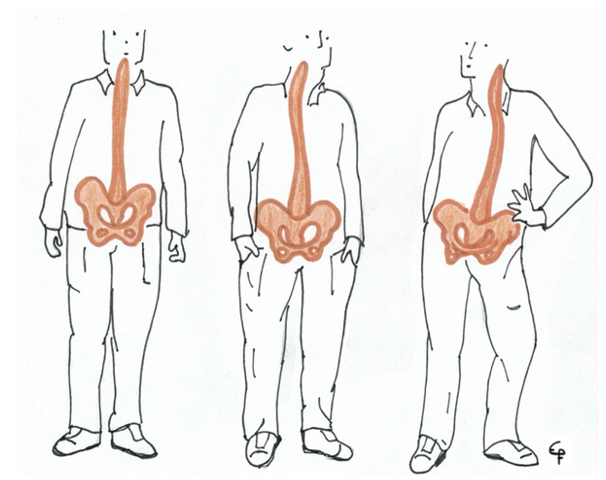

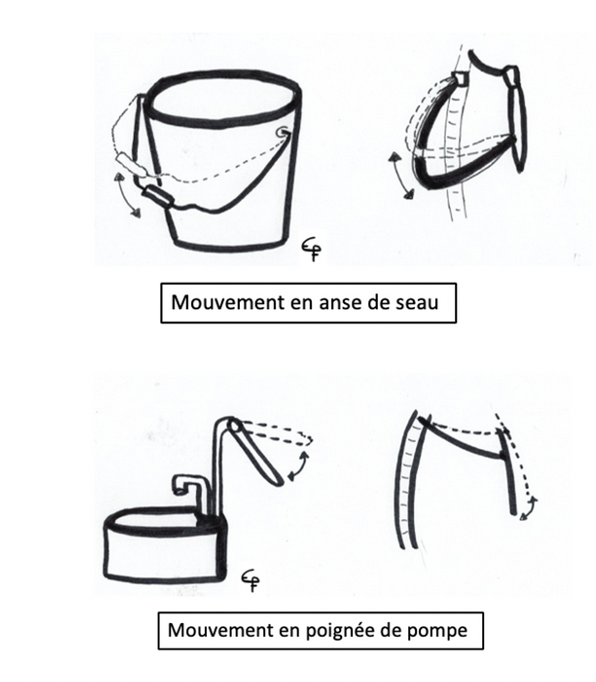

Le geste ventilatoire doit être en permanence adapté à la finalité du projet fonctionnel : respiration de repos, d'effort, ou ventilation pour la voix (chantée, parlée, chuchotée, criée...). Les capacités de l'appareil thoraco-pulmonaire à moduler ses volumes permettent ces adaptations essentielles pour la phonation.